tirto.id - Hamzah Fansuri merupakan seorang penyair sekaligus sufi terkenal abad ke-16 dan 17 yang asal sebenarnya masih misterius. Namun demikian, ia sampai sekarang dianggap sebagai penyair besar di Tanah Aceh, tempat ia merantau dan menghabiskan masa dewasanya.

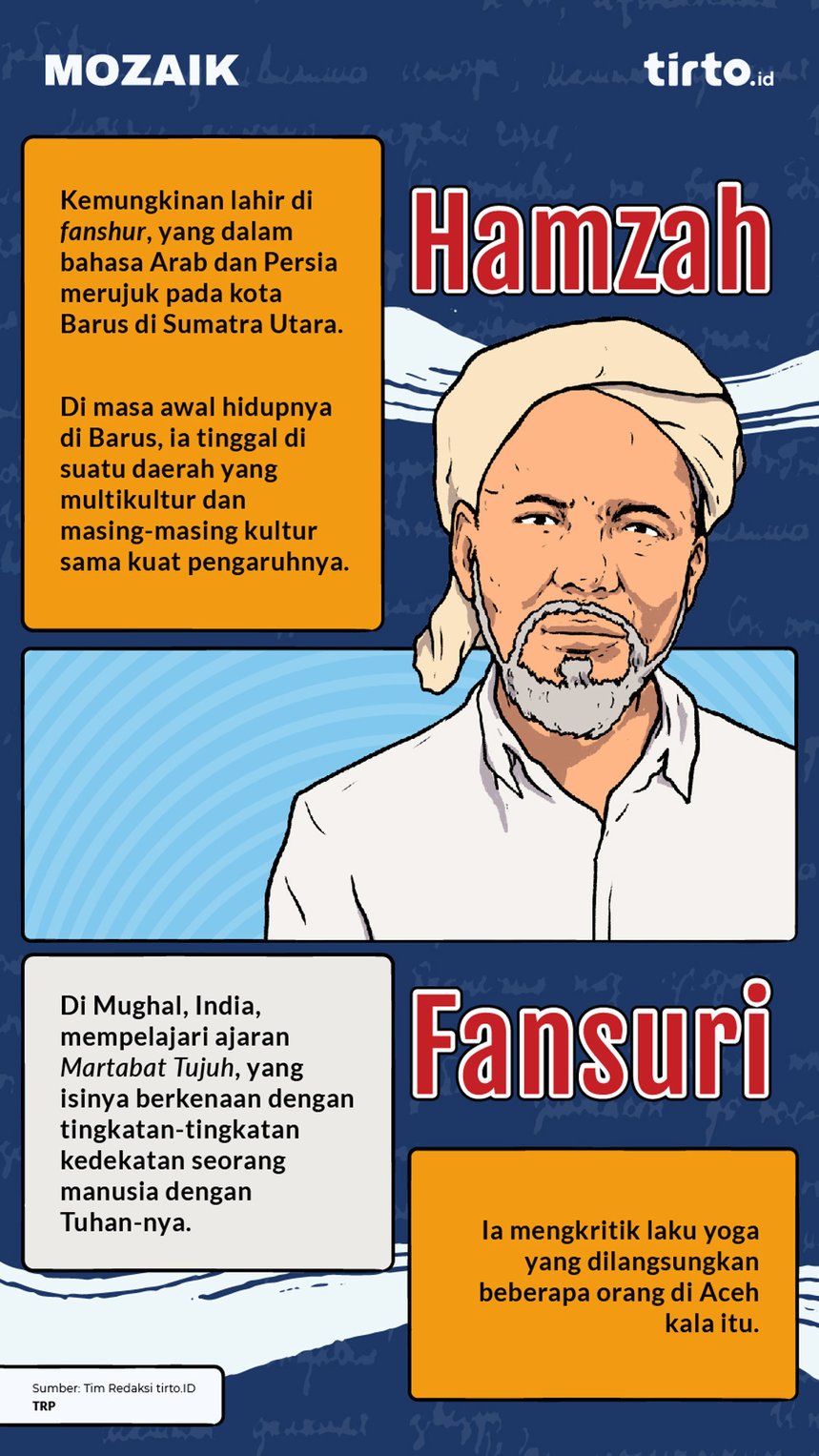

Di Aceh, Hamzah Fansuri dikenang sebagai pembuka peradaban, karena sejak kemunculannya tradisi sastra sufistik berkembang secara luas di Aceh. Ia kemungkinan lahir di Fanshur, yang dalam bahasa Arab dan Persia merujuk pada kota Barus di Sumatra Utara.

Barus adalah kota dagang besar yang termasuk paling kuno di Sumatra. Daerah tersebut pusat produksi kapur barus atau kamper yang terkenal di kalangan orang India dan Timur Tengah.

Dalam tulisan berjudul "Perempuan-perempuan dari Sorik Merapi: Antara Tradisi Buddha dan Batak dalam Konteks Jalur Dagang Barus-Pasaman di Mandailing" (2021), saya sempat menulis bahwa sejak abad ke-7 M kemungkinan Islam sudah mulai masuk ke Barus.

Islam dibawa ke sana kemungkinan oleh orang Persia (atau orang India berbahasa Persia). Hal ini lantaran ditemukannya beberapa makam di Barus yang di permukaan nisannya terdapat puisi berbahasa Persia, yang oleh para peneliti puisi tersebut diduga berasal dari satu daerah di Iran sekarang.

Kendati Islam sudah masuk ke Barus sejak lama, masyarakat di sana begitu plural. Tidak berjauhan dengan Barus, terdapat Kawasan Percandian Padanglawas yang kaya dengan tinggalan bercorak Buddha Vajrayana.

Sementara sebelum kedatangan Islam, tercatat telah ada penduduk Kristen Nestorian yang hidup di sekitar Barus. Dengan demikian, Hamzah Fansuri di masa awal hidupnya di Barus tinggal di suatu daerah yang multikultur dan masing-masing kultur itu sama-sama kuat pengaruhnya, tidak ada yang mendominasi.

Hamzah si Anak Dagang sampai Wahdat’ al Wujud

Ketika Hamzah Fansuri lahir, wilayah Barus baru ditaklukan oleh Kesultanan Aceh. Maka itu, dengan alasan yang masih misterius, ia pindah ke Aceh dan berdiam di suatu kota yang disebut Syahr Nawi atau Kota Baru.

Merujuk pada skripsi Ilham Fauzi yang berjudul Ajaran Tasawuf Hamzah Fansuri dalam Kitab Syarāb al-’āsyiqīn (2000), Kota Barus di sini merujuk pada perluasan wilayah Banda Aceh sekarang yang dibangun atas prakarsa Sultan Alaudin Riayat Syah setelah ia berkonflik dengan Kesultanan Pattani di Thailand Selatan.

Fauzi juga menyebut bahwa dalam penjelajahan ke daerah Kota Baru, Hamzah menggelari diri sebagai si Anak Dagang. Istilah ini memiliki makna bahwa Hamzah merupakan seorang anak yang lahir dari rahim perdagangan dan akan senantiasa dibesarkan oleh perdagangan.

Artinya, selama di Kota Baru, Hamzah bergaul secara intensif dengan para pedagang dari berbagai macam bangsa dan latar belakang. Ia bertemu dengan kelompok sufi dari Tarekat Qadiriyah yang menekankan aspek Wahdat’ al Wujud atau pertemuan antara manusia dengan Tuhan-nya.

Setelah bertemu dengan para penganut Qadiriyah, Hamzah lantas bepergian ke Baghdad, Irak. Di sana ia bertemu dengan murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sang pendiri aliran Tasawuf Qadiriyah. Hamzah dibaiai (ditahbiskan) sebagai seorang mursyid (guru) untuk kalangan tasawuf Qadiriyah.

Sebagai seorang guru ia bepergian ke berbagai daerah di Timur Tengah untuk mengajar dan menikmati pemandangan alam. Tempat-tempat itu antara lain Makkah, Madinah, sampai Yerusalem.

Setelah selesai mengembara di Timur Tengah, Hamzah Fansuri berkelana ke Kekaisaran Mughal di India. Di sana ia mempelajari ajaran Martabat Tujuh yang isinya berkenaan dengan tingkatan-tingkatan kedekatan seorang manusia dengan Tuhan-nya. Berbekal ilmu dari berbagai tempat itu, Hamzah memutuskan kembali ke Aceh dan mulai mengajar.

Kritik terhadap Pelaku Zuhud dan Yoga

Selama di Aceh, Hamzah mengkritik perilaku para sufi yang cenderung abai terhadap lingkungan masyarakat. Ia menyatakan bahwa laku zuhud bukan berarti menyebabkan seseorang menjadi nirempati atau tidak peduli sama sekali dengan orang-orang di sekitarnya.

Saat itu, banyak dari kalangan tasawuf yang melakukan amalan-amalan sufi sampai harus meninggalkan keluarga dan pergi ke hutan. Perilaku itu menurut Hamzah mencerminkan sifat tidak bertanggung jawab, agama digunakan sebagai selimut untuk menutupi sifat tersebut.

Bagi Hamzah Fansuri, mendekatkan diri dan bahkan menyatu dengan Tuhan bisa dilakukan dalam langkah-langkah yang universal. Tuhan bisa dikenali dari berbagai kegiatan manusia, tinggal bagaimana manusia bisa mengolah dirinya supaya dapat mengenal Tuhan.

Menurut Henri Chambert-Loir dalam "Islamic Law in 17th Century Aceh" (2017), kritik-kritik Hamzah ini dapat ditemui pada ajaran-ajarannya pada beberapa naskah syair dan kitab-kitab tertentu.

Naskah-naskah itu misalnya Syair Burung Unggas, Syair Perahu, dan Syair Dagang. Sementara dalam karya-karya prosanya yang terkenal antara lain Asarifin al’arif (Rahasia Orang Bijaksana), Sharab al-asyikin (Minuman Para Perindu) dan Kitab al-Muntahi (Kitab Pentahbisan).

Infografik Mozaik Hamzah Fansuri. tirto.id/Tino

Infografik Mozaik Hamzah Fansuri. tirto.id/Tino

Dalam pandangan para sejarawan sastra, karya-karya Hamzah Fansuri menunjukkan sisi individualitas yang sebelumnya tidak dikenal dalam Sastra Melayu. Ia dikenang sebagai penulis karya-karya sastra yang reflektif, yang isinya merupakan dialektika atas permasalahan-permasalahan hidup sederhana namun penuh makna.

Dari sekian kritik yang dilontarkannya, ia mengkritik laku yoga yang dilangsungkan beberapa orang di Aceh kala itu. Ini sesuai dengan yang disampaikan L.F. Brakel dalam "Hamza Pansuri: Notes on: Yoga Practices, Lahir dan Zahir, the 'Taxallos', Punning, a Difficult Passage in the Kitāb al-Muntahī, Hamza's likely Place of Birth, and Hamza's Imagery" (1979).

Kemungkinan Hamzah menolak prinsip yoga prānāyāma yang dikenal dalam ajaran Hindu, yakni menekankan pengaturan pernapasan dengan memusatkan konsentrasi pada kepala.

Dalam naskah Asrār al-arifin, Hamzah mengkritik praktik yang masih berlangsung di Jawa dan Bali ini dengan mengatakan, “dan jangan bermaqãm diubun-ubun atau dipucuk hidung atau di antara kening atau didalam jantung: sekalian ini hijab kepada DātNya.”

Di luar pendapatnya yang menganggap yoga sebagai penyederhanaan konsep Tuhan, hal menarik yang perlu diamati adalah bahwa di Aceh abad ke-16 masih berlangsung praktik yoga yang kental dengan ajaran Hindu.

Brakel menyebut Hamzah Fansuri wafat di sekitar awal abad ke-17. Selama hidup di Aceh, ia memiliki seorang anak (atau kemungkinan keponakan) yang juga sastrawan, yakni Abdurrauf As- Singkili. Anaknya begitu cerdas seperti sang ayah, walaupun Abdurrauf sebenarnya lebih tertarik pada dunia politik. Ia dikenal sebagai pencipta sistem administrasi Islam yang dijadikan dasar birokrasi Kesultanan Aceh hingga berabad-abad.

Hamzah Fansuri juga memiliki seorang murid bernama Syamsuddin Pasai, sosok ini kemudian menjadi kadi (hakim yang mengadili perkara yang bersangkut paut dengan agama Islam) Kesultanan Aceh.

Karya-karya Hamzah Fansuri setelah wafat banyak yang tersiar ke seluruh penjuru Nusantara, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan seluruh Bumi Melayu.

tirto.id - Sosial budaya

Kontributor: Muhamad Alnoza

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

1 week ago

3

1 week ago

3